- Prüfung der Anwendung der Mindestanforderungen

- Teilgebiete Tongestein

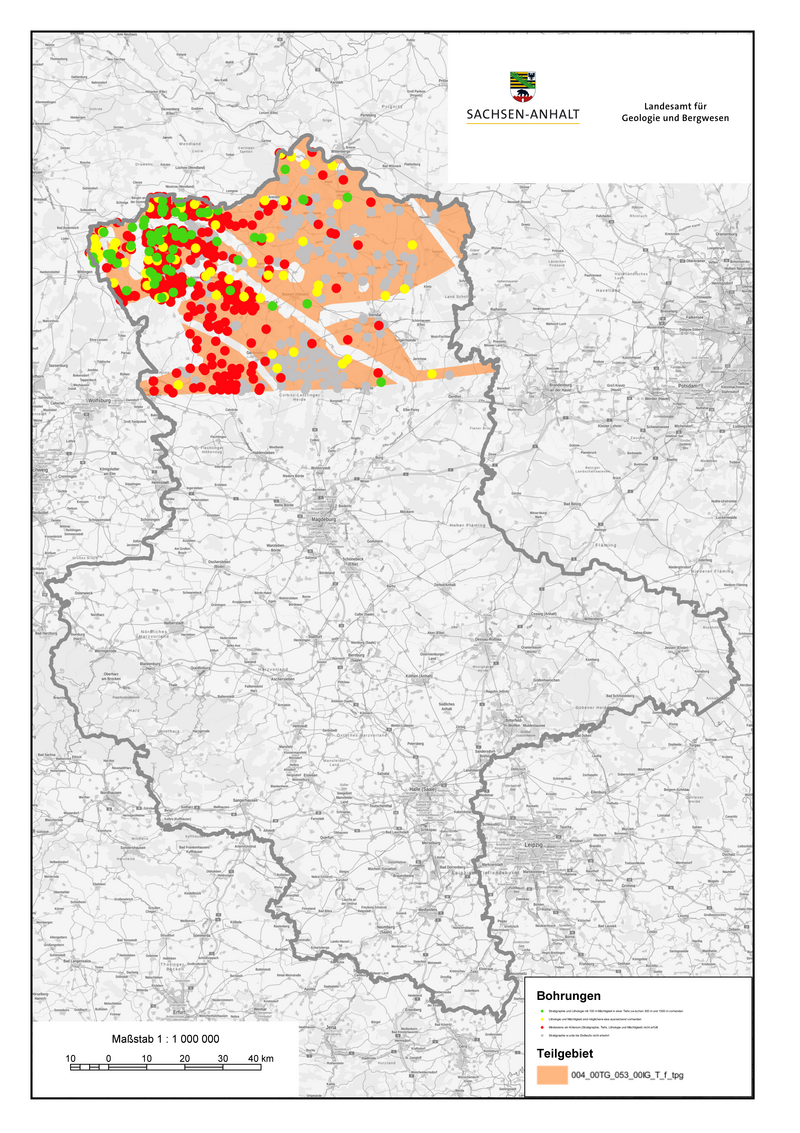

- Teilgebiet 004_00TG_053_00IG_T_f_tpg

- Teilgebiet 005_00TG_055_00IG_T_f_jm

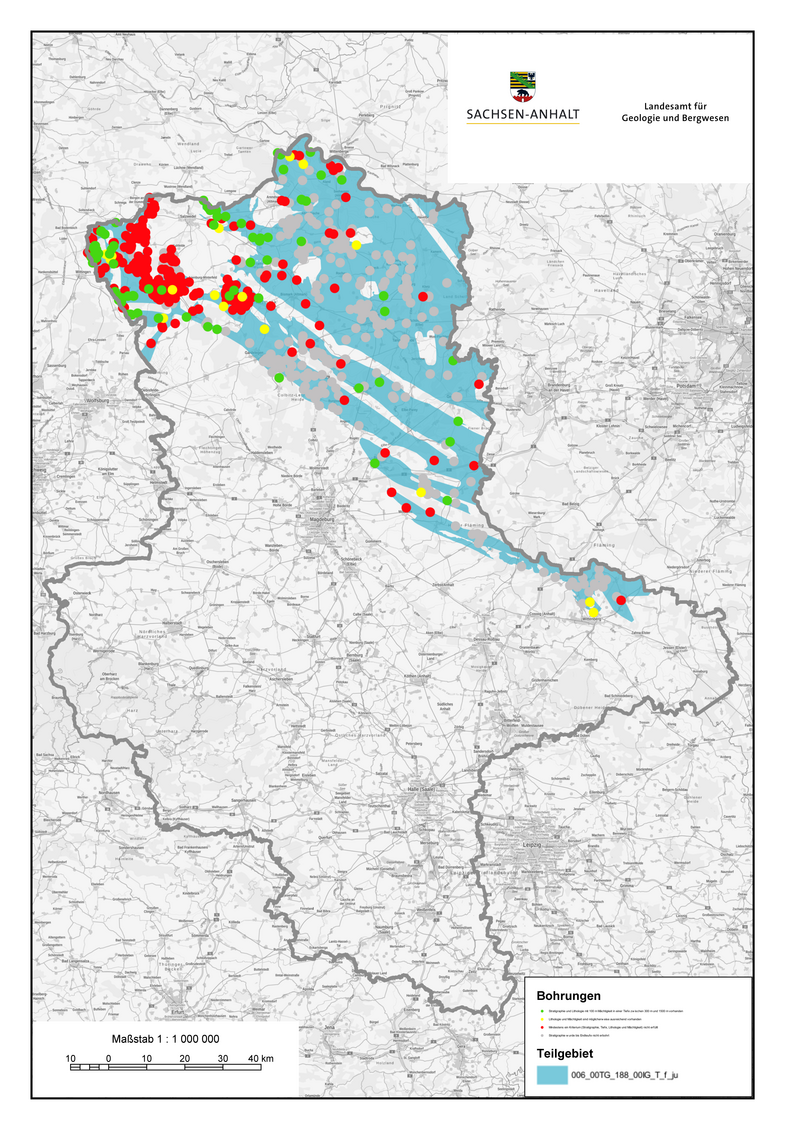

- Teilgebiet 006_00TG_188_00IG_T_f_ju

- Teilgebiet 007_00TG_202_02IG_T_f_kru

- Teilgebiete Salzgestein

- Teilgebiet 052_00TG_119_00IG_S_s_z

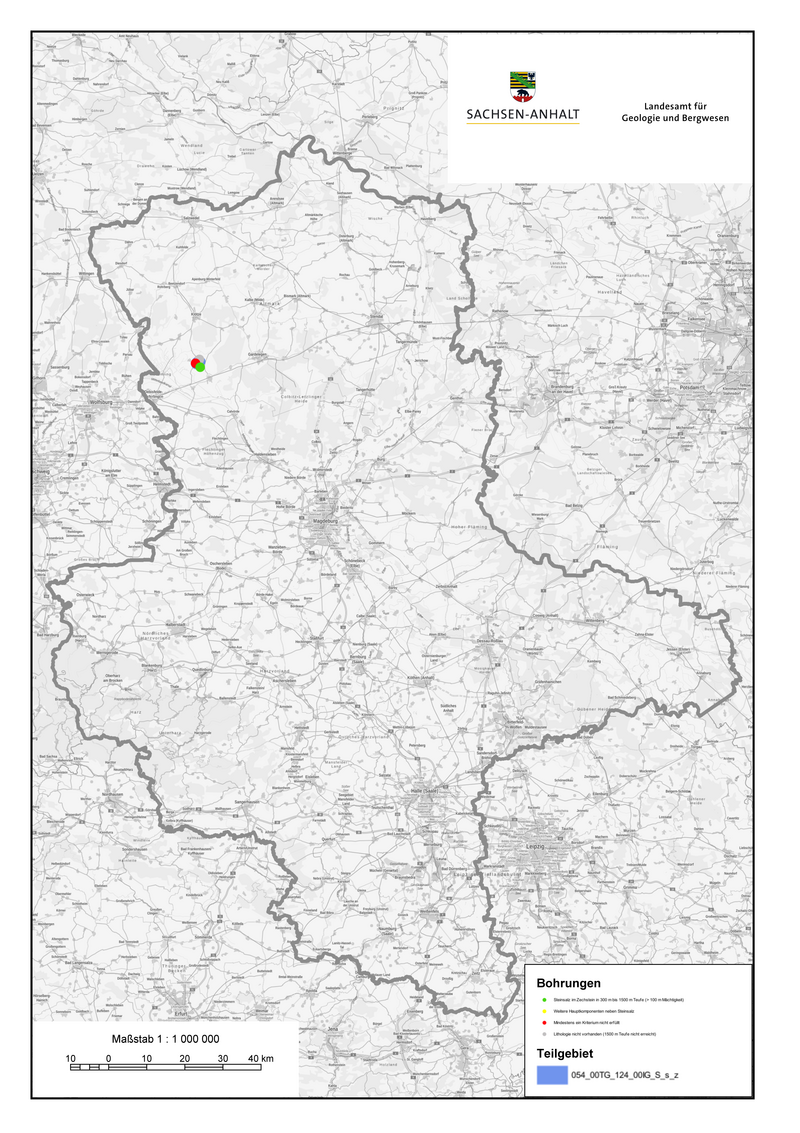

- Teilgebiet 054_00TG_124_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 055_00TG_130_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 056_00TG_132_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 057_00TG_133_00IG_S_s_z

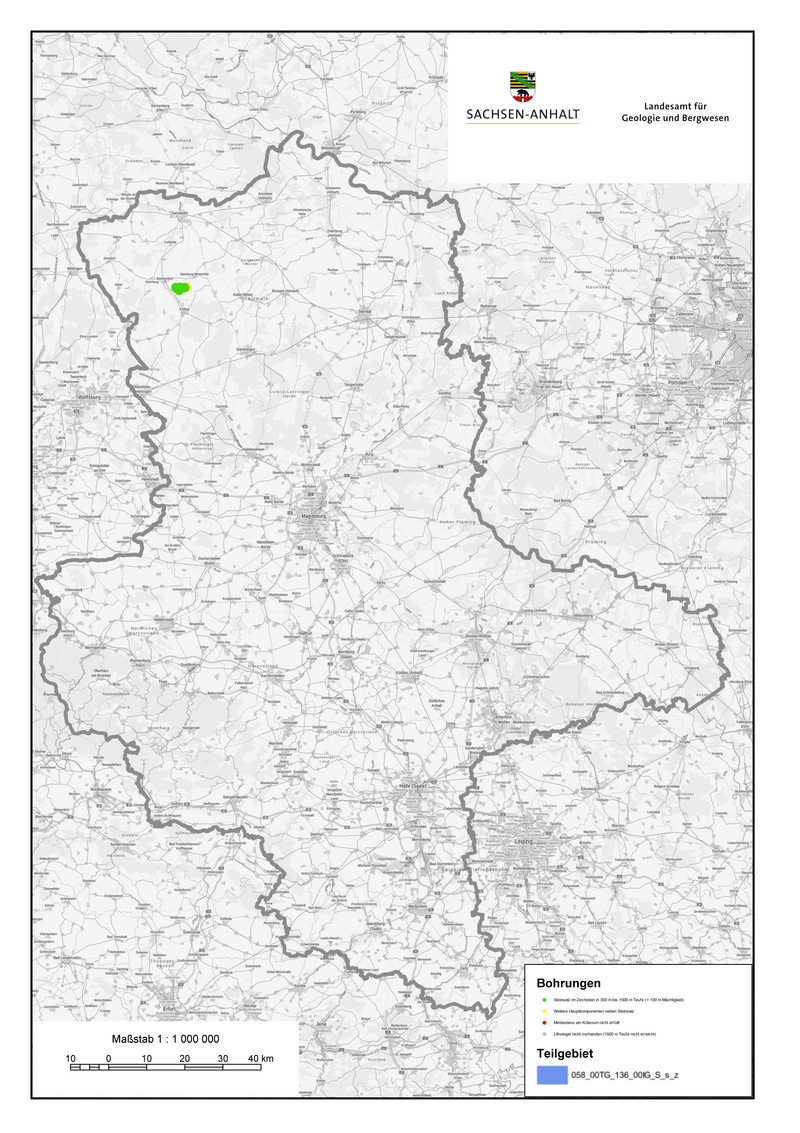

- Teilgebiet 058_00TG_136_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 059_00TG_137_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 060_00TG_144_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 061_00TG_145_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 062_00TG_146_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 073_00TG_183_00IG_S_s_z

- Teilgebiet 078_05TG_197_05_IG_S_f_z

- Teilgebiet 078_02TG_197_02IG_S_f_z

- Teilgebiet 078_01TG_197_01IG_S_f_z

- Teilgebiete Kristallingestein

- Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO

- Teilgebiet 010_00TG_193_00IG_K_g_MKZ

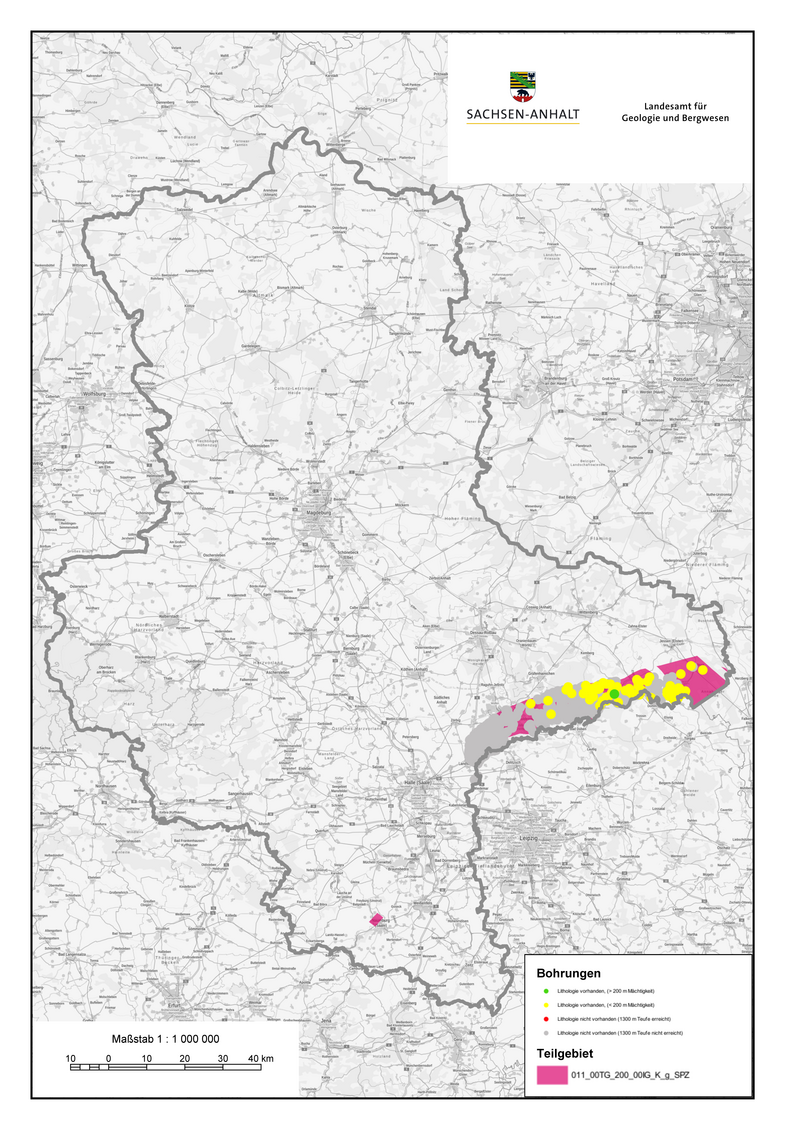

- Teilgebiet 011_00TG_200_00IG_K_g_SPZ

- Teilgebiete 012_01TG_198_01IG_K_g_RHE und 012_02TG_198_02IG_K_i_RHE

- Download: Alle Teilgebiete

Prüfung der Anwendung der Mindestanforderungen

In Sachsen-Anhalt wurden insgesamt 23 Teilgebiete der Wirtsgesteine Tongestein, Salzgestein und Kristallingestein mit dem Zwischenbericht Teilgebiete durch die BGE am 28. September 2020 ausgewiesen (BGE 2020a). Hierfür wendete die BGE die gesetzlichen Mindestanforderungen für die Einlagerung von Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen nach § 23 StandAG an. Die generellen Mindestanforderungen für die Endlagerung sehen nach § 23 Abs. 5 StandAG u. a.

- eine minimale Tiefenlage der Oberfläche der einschlusswirksamen Gebirgseinheit (ewG) von mindestens 300 m,

- eine maximale Tiefenlage des ewG von 1.500 m zur Gewährleistung der technischen Machbarkeit (AkEnd 2002, S. 97)

- und eine Mächtigkeit des ewG von mindestens 100 m vor.

Die BGE verfolgte bei der Identifizierung der Teilgebiete einen chronostratigraphischen Ansatz für Ton- und Salzgesteine bzw. einen tektonostratigraphischen Ansatz für die Kristallingesteine (BGE 2020a). Zur Überprüfung der Mindestanforderungen für die Teilgebiete empfiehlt das LAGB einen lithologischen bzw. lithostratigraphischen Ansatz. Dieser Ansatz ist in den folgenden Abschnitten wirtsgestein-spezifisch erklärt und die Ergebnisse der Überprüfung werden teilgebietsspezifisch zusammengefasst.

Teilgebiete Tongestein

Die BGE hat mit dem Zwischenbericht insgesamt vier identifizierte Gebiete und Teilgebiete mit dem Wirtsgestein Tongestein in Sachsen-Anhalt ausgewiesen (BGE 2020a). Potenziell für die Endlagerung geeignete Gesteine sind Tone, Tonsteine, Tonmergel und Tonmergelsteine (BGE 2020b). Diese dürfen auch untergeordnete Einschaltungen von Gesteinen wie Sandstein, Schluffstein und Kalkstein mit allen Zwischenstufen enthalten.

Basierend auf Hoth et al (2007) werden im Datenbericht Teil 2 (BGE 2020d) ein Anteil von mehr als 60 % Ton bzw. Tonstein sowie in Wechselfolgen Fremdgesteins-Zwischenlagen von mehreren Metern Mächtigkeit nutzbar eingestuft.

In Sachsen-Anhalt kommen Tongesteine und Tone im Unterjura (Hettangium, Sinemurium, Pliensbachium, Toarcium), Mitteljura (Aalenium, Bajocium, Bathonium, Callovium), in der Unterkreide (Valanginium, Hauterivium, Barremium, Aptium, Albium) und im Paläogen (Thanetium, Ypresium, Rupelium) vor. Die BGE sieht die Mindestanforderungen als erfüllt an, wenn eine Mächtigkeit des ewG im Tongestein von mindestens 100 m in einem Tiefenbereich von 300 bis 1.500 m in 3D-Modellen, thematischen Karten oder Bohrungen angezeigt wurde (BGE 2020b).

Als Datengrundlage nutzt die BGE (BGE 2020a) weitgehend Literaturdaten (Bachmann et al. 2008) und thematische Karten (Diener 1973, Tessin 1975a, Tessin 1975b, Doornenbal & Stevenson 2010). Zum Zeitpunkt der Erstellung des Zwischenberichtes lag für Sachsen-Anhalt noch kein 3D-Modell vor. Darüber hinaus wurden Bohrdaten aus der Tonstudie (Hoth et al. 2007) und die Kohlenwasserstoffdatenbank genutzt, die der BGE von der BGR zur Verfügung gestellt wurde (BGE 2020d). Diese Bohrungsdaten wurden jedoch nur stichprobenartig ausgewertet (BGE 2020d).

Methodik zur Überprüfung der Teilgebiete mit dem Wirtsgestein Tongestein

Für die Überprüfung der Teilgebiete des Wirtsgesteins Tongestein hat das LAGB Sachsen-Anhalt die digital in einer Datenbank vorliegenden Schichtenverzeichnisse (SVZ) für Bohrungen mit einer Endteufe größer 100 m herangezogen. Es wurde geprüft, ob die oben aufgeführten stratigraphischen Einheiten (Unterjura, Mitteljura, Unterkreide und Paläogen) die relevante lithologische Ausbildung mit der benötigten Mächtigkeit von mindestens 100 m im Teufenbereich von 300 bis 1.500 m enthalten. Basierend auf diesen Kriterien wurden die Bohrungen in vier Kategorien eingeteilt:

I) Alle Kriterien wurden erfüllt.

II) Lithologie und Mächtigkeit sind möglicherweise ausreichend vorhanden.

III) Mindestens ein Kriterium (Teufe, Lithologie, Mächtigkeit) ist nicht erfüllt.

IV) Wirtsgestein (Stratigraphie bzw. Lithologie) nicht angetroffen bzw. maximale Teufe von 1.500 m wurde nicht erreicht.

Prüfergebnis zur Anwendung der Mindestanforderungen in den ausgewiesenen Teilgebieten mit Tongesteinen

Die in Sachsen-Anhalt ausgewiesenen Teilgebiete Tongesteine nehmen eine summierte Gesamtfläche von 12.680 km² ein. Da sich alle Teilgebiete im Norden von Sachsen-Anhalt befinden, gibt es große Flächen, in denen sich mehrere Teilgebiete überschneiden. Auf die Oberfläche projiziert, sind 5.325 km² der Landesfläche von mindestens einem Teilgebiet betroffen (Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Stendal, Börde, das Jerichower Land, der Norden der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg). In diesen Teilgebieten stehen zahlreiche Bohrungen, die zum Teil mehrere Zielhorizonte angetroffen haben. Sie sind jedoch sehr unterschiedlich verteilt. Da die meisten der tiefen Bohrungen im Zusammenhang mit der Kohlenwasserstoffexploration in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts niedergebracht wurden, konzentrieren sie sich vor allem auf die Westaltmark (Altmarkkreis Salzwedel und nördliche Bördekreis). In den übrigen Gebieten überwiegen flache Bohrungen, von denen die meisten die Zielhorizonte nicht erreicht haben.

Teilgebiet 004_00TG_053_00IG_T_f_tpg

Das Teilgebiet „Tertiäre Tongesteine“ umfasst große Gebiete in mehreren Bundesländern. Es nimmt insgesamt eine Fläche von 62.885 km² ein, davon liegen 3.478 km² im Norden von Sachsen-Anhalt in den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel und Stendal sowie jeweils im nördlichen Teil der Landkreise Börde und Jerichower Land.

Im Teilgebiet stehen in Sachsen-Anhalt 767 Bohrungen, deren digital in einer Datenbank vorliegenden Schichtenverzeichnisse ausgewertet wurden. Davon haben 508 Bohrungen eine Endteufe von mehr als 300 m erreicht. 442 Bohrungen haben Paläogen aufgeschlossen. In 30 weiteren ist die Aussage der Datenbank zur stratigraphischen Einstufung nicht detailliert genug. 24 Bohrungen haben kein Paläogen angetroffen.

Das Paläogen Sachsen-Anhalts wurde am Südrand eines sich nach Nordwesten ausdehnenden Schelfmeeres abgelagert (Blumenstengel & Krutzsch 2008). Nach Süden schließen sich kontinentale bis ästuarine Ablagerungsräume an, die sich ab dem höheren Eozän zyklisch weiter nach Süden verlagern. Die Lithologie des marinen Paläogens in Sachsen-Anhalt ist deshalb vor allem durch schluffig-sandige Wechsellagerungen mit nur geringen Tonanteilen gekennzeichnet. Das zeigt die Auswertung der Schichtenverzeichnisse deutlich. 95 Bohrungen haben mit Tonen oder Tonsteinen eine geeignete Lithologie angetroffen, 63 sind nur möglicherweise geeignet, 328 Bohrungen haben überwiegend sandig-schluffige Profile mit zu geringen Tonanteilen aufgeschlossen.

Die Mächtigkeit der Tongesteine liegt bei 63 Bohrungen über 100 m. 85 Bohrungen haben keine ausreichende Mächtigkeit aufgeschlossen.

Insgesamt erfüllen mit 60 Bohrungen nur 4 % der Bohrungen alle Bedingungen, d. h. Stratigraphie (Thanetium, Ypresium), Teufenlage (300 m bis 1.500 m) sowie die nutzbare Lithologie (80 % Ton bzw. Tonstein) in der notwendigen Mächtigkeit (100 m) sind vorhanden. Bei 63 weiteren Bohrungen lassen sich nicht alle Bedingungen sicher nachweisen. Der Tonanteil liegt zwischen 60 und 80 % bzw. die Mächtigkeit erreicht nur 95 bis 99 m. Bei 383 Bohrungen ist mindestens eine der Bedingungen (Stratigraphie, Teufe, Lithologie) nicht erfüllt.

Bohrungen, die alle Bedingungen erfüllen, sind in der nordwestlichen Altmark (Altmarkkreis Salzwedel) konzentriert. Östlich davon schließt sich ein Streifen an, der fast ausschließlich durch Bohrungen gekennzeichnet ist, die mindestens eine der Anforderungen nicht erfüllen. Dasselbe gilt für den nördlichen Bördekreis – in den Bohrungen dort ist ebenfalls mindestens ein Kriterium nicht erfüllt. In der Ostaltmark (Landkreis Stendal) gibt es nur wenige Bohrungen, deren Endteufe tief genug liegt, um Aussagen zu Lithologie und Mächtigkeit des Paläogens zu gestatten. Bei vielen dieser Bohrungen ist darüber hinaus mindestens ein Kriterium nicht erfüllt. Jedoch rechtfertigt das Auftreten von Bohrungen, die die Kriterien möglicherweise erfüllen, die Ausweisung der Gebiete in diesem Stadium der Bearbeitung. Weitere Untersuchungen sind nötig.

Teilgebiet 005_00TG_055_00IG_T_f_jm

Das Teilgebiet „Tongesteine der Mitteljura“ umfasst eine Fläche von 18.811 km² in mehreren Bundesländern. Auf Sachsen-Anhalt entfallen 3.329 km², die die Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Stendal, Börde, Jerichower Land sowie den Norden der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg betreffen. Vom LAGB wurden die digital in einer Datenbank vorliegenden Schichtenverzeichnisse von 388 Bohrungen ausgewertet, die sich im Teilgebiet „Tongesteine des Mitteljura“ in Sachsen-Anhalt befinden. Davon haben 171 Bohrungen eine Endteufe von mehr als 300 m erreicht. 70 Bohrungen haben den Mitteljura angetroffen. Der Ablagerungsraum des Mitteljura in Sachsen-Anhalt ist im Wesentlichen eine Senkungszone in einem stark gegliederten Meeresbecken. Wiederholt kommt es zu mächtigen sandigen Schüttungen aus Nordosten, die zum großen Teil auch den Norden Sachsen-Anhalts erreichen (Beutler & Mönnig 2008). Der Mitteljura ist daher durch tonig-mergelige marine Gesteine gekennzeichnet, die von mächtigen Sandsteinen unterbrochen werden. Eine lithologische Ausbildung mit mehr als 80 % Tonstein und Ton-mergelstein wurde in 33 Bohrungen angetroffen, 15 schlossen zwischen 60 und 80 % Tonstein und Tonmergelstein auf, 22 Profile sind zu grobklastisch oder zu kalkig ausgebildet.

Die Gesamtmächtigkeit des Mitteljura liegt in Sachsen-Anhalt bei 150 bis 300 m (Beutler & Mönnig 2008). Tonsteine und Tonmergelsteine erreichen in 28 Bohrungen eine Mächtigkeit von 100 m. Bei 12 Bohrungen liegt die Mächtigkeit geeigneter Lithologien zwischen 95 und 99 m. 30 Bohrungen erreichen nicht die notwendige Mächtigkeit von 100 m Tonstein und Tonmergelstein.

Insgesamt erfüllen nur 15 Bohrungen alle Bedingungen, d. h. Stratigraphie (Aalenium, Bajocium, Ba-thonium, Callovium), Teufenlage (300 m bis 1.500 m) sowie die geeignete Lithologie (80 % Tonstein bzw. Tonmergelstein) in der notwendigen Mächtigkeit (100 m) sind vorhanden. Bei 16 weiteren Bohrungen sind diese Bedingungen möglicherweise erfüllt – in der Regel liegt der Anteil an Tonstein und Tonmergelstein zwischen 60 und 80 % oder die Mächtigkeit erreicht nur zwischen 95 und 99 m. Bei 140 Bohrungen ist mindestens eine der Bedingungen nicht erfüllt. Bohrungen, die alle Bedingungen erfüllen, konzentrieren sich auf die Westaltmark und dort auf den Grenzbereich zu Niedersachsen. Der überwiegende Teil der in der Westaltmark vorhandenen Bohrungen ist zu sandig entwickelt. Im Süden des Teilgebietes erscheinen einzelne weitere Bohrungen, die alle Anforderungen erfüllen. Für weite Teile der Ostaltmark liegen nicht genügend tiefe Bohrungen vor, um eine gesicherte Aussage zu Lithologie und Mächtigkeit des stark differenzierten Mitteljura zu rechtfertigen. Die Ausweisung der kleinen Gebiete im Süden (Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg) ist auf Basis der vorhandenen Bohrungsdaten nicht nachvollziehbar. Hier gibt es keine Bohrungen, die Mitteljura aufgeschlossen haben. Es sind weitere Untersuchungen notwendig.

Teilgebiet 006_00TG_188_00IG_T_f_ju

Das Teilgebiet „Tongesteine des Unterjura“ umfasst 18.564 km², die sich auf mehrere Bundesländer erstrecken. Auf Sachsen-Anhalt entfallen 4.306 km². Das Teilgebiet befindet sich im Norden von Sachsen-Anhalt und reicht nach Süden etwa bis zum mitteldeutschen Hauptabbruch. Das Teilgebiet befindet sich im Norden von Sachsen-Anhalt. Betroffen sind die Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Stendal, Börde, Jerichower Land sowie der Norden der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg.

Vom LAGB wurden die digital in einer Datenbank vorliegenden Schichtenverzeichnisse von 633 Bohrungen ausgewertet, die sich im Teilgebiet „Tongesteine des Unterjura“ in Sachsen-Anhalt befinden. Davon haben 373 Bohrungen eine Endteufe von mehr als 300 m erreicht. Der Unterjura tritt im Norden Sachsen-Anhalts nahezu flächendeckend auf. Nur in einigen Bereichen der westlichen Altmark fehlt er. 189 Bohrungen haben Unterjura aufgeschlossen, 119 Bohrungen haben keinen Unterjura angetroffen. Bei drei Bohrungen ist die Stratigraphie nicht detailliert genug in der Datenbank erfasst. In 51 Bohrungen liegt der angetroffene Unterjura unterhalb der nutzbaren Teufe von 1.500 m. Der Unterjura in Sachsen-Anhalt wurde in einem ausgeglichenen relativ tiefen Meeresbecken abgelagert. Sandschüttungen aus Nordosten erreichten nur im Hettangium Sachsen-Anhalt, deshalb überwiegen dunkle feinklastische marine Beckensedimente mit mehr oder weniger hohen Kalkgehalten (Beutler & Mönnig 2008). Diese ausgeglichenen Sedimentationsbedingungen spiegeln sich in den aufgeschlossenen Profilen wider. In 118 Bohrungen wurden Tonsteine und Tonmergelsteine angetroffen, in 18 Bohrungen ist die Lithologie nicht hinreichend beschrieben. 54 Bohrungen schlossen Profile auf, die mehr als 40 % nichttonigen Materials, bspw. Kalk- oder Sandsteine, enthalten. Der Unterjura erreicht in Sachsen-Anhalt Mächtigkeiten zwischen 200 und 400 m (Beutler & Mönnig 2008). Tonsteine und Tonmergelsteine erreichen in 95 Bohrungen eine Mächtigkeit von 100 m, bei 10 Bohrungen liegt die nutzbare Mächtigkeit geeigneter Gesteine bei 95 bis 99 m. 43 Bohrungen erreichen nicht die notwendige Mächtigkeit von 100 m Tonstein und Tonmergelstein. Insgesamt erfüllen 78 Bohrungen alle Bedingungen, d. h. Stratigraphie (Hettangium, Sinemurium, Pliensbachium, Toarcium), Teufenlage (300 m bis 1.500 m) sowie die geeignete Lithologie (80 % Tonstein bzw. Tonmergelstein) in ausreichender Mächtigkeit von 100 m sind vorhanden. Bei 16 weiteren Bohrungen sind diese Bedingungen möglicherweise erfüllt – in der Regel liegt der Anteil an Tonstein und Tonmergelstein zwischen 60 und 80 % oder die Mächtigkeit erreicht zwischen 95 und 99 m. Bei 231 Bohrungen ist mindestens eine der Bedingungen nicht erfüllt. Die weitgehend ausgeglichene Sedimentation des Unterjura spiegelt sich in der Verteilung der Bohrungen wider, die alle Bedingungen erfüllen. Sie sind im gesamten Teilgebiet vertreten. Eine stärkere Konzentration findet sich im Grenzgebiet zu Niedersachsen. Weiter östlich schließt sich im Altmarkkreis Salzwedel ein Streifen mit Bohrungen an, die mindestens eine der Bedingungen nicht erfüllten. Eine weitere Konzentration von Bohrungen mit geeigneter Lithologie in ausreichender Mächtigkeit findet sich im Norden des Altmarkkreises. In weiten Teilen der östlichen Hälfte des Teilgebietes (Landkreis Stendal) liegen nicht genug Daten vor, um gesicherte Aussagen treffen zu können. Allerdings befinden sich auch in den Kreisen Stendal und Jerichower Land Bohrungen, die alle Kriterien erfüllen. Die durch Bohrungen nachvollziehbare, gleichmäßige Ausbildung des Unterjura lässt eine Extrapolation und damit die Ausweisung des Teilgebietes im vorliegenden Bearbeitungsstadium als gerechtfertigt erscheinen. Nicht nachvollziehbar, ist die Ausweisung im äußersten Südosten des Teilgebietes. Die wenigen hier vorliegenden Bohrungsdaten erfüllen die Bedingungen nicht. Es sind weitere Untersuchungen notwendig.

Teilgebiet 007_00TG_202_02IG_T_f_kru

Das Teilgebiet „Tongesteine der Unterkreide“ umfasst 14.914 km², die sich auf mehrere Bundesländer erstrecken. Auf Sachsen-Anhalt entfallen 1.567 km². Das Teilgebiet befindet sich im Norden von Sachsen-Anhalt und beschränkt sich mit mehreren isolierten Vorkommen auf die Altmark (Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Stendal und das nördliche Jerichower Land).

Vom LAGB wurden die digital in einer Datenbank vorliegenden Schichtenverzeichnisse von 341 Bohrungen ausgewertet, die sich im Teilgebiet „Tongesteine der Unterkreide“ in Sachsen-Anhalt befinden. Davon haben 272 Bohrungen eine Endteufe von mehr als 300 m erreicht.

Die Unterkreide tritt im Norden Sachsen-Anhalts nicht flächendeckend auf. Vielmehr ist sie auf mehrere, isolierte Vorkommen beschränkt, die Restflächen einer ursprünglich weiteren Verbreitung sind (Karpe 2008). 233 Bohrungen haben Unterkreide aufgeschlossen, 21 Bohrungen nicht. Bei einer Bohrung ist die Stratigraphie nicht in der Datenbank beschrieben. In 87 Bohrungen liegt die Unterkreide unterhalb der maximalen Teufe von 1.500 m, in einer Bohrung wird die Unterkreide flacher als 300 m Teufe angetroffen.

Die Unterkreide im Norden Sachsen-Anhalts wurde in einem stark in Schwellen und Senken gegliederten Sedimentationsraum abgelagert, der bereits im Oberjura entstanden war (Karpe 2008). Tektonische und halokinetische Aktivität führten zu starken Mächtigkeitsschwankungen und Faziesvariationen, so dass sich ein sehr differenziertes Bild ergibt. Die unterste Kreide liegt in der Wealden-Fazies vor und wurde limnisch mit marinen Einflüssen sedimentiert. Sie ist sandig-tonig entwickelt. Ab Barremium fand die Sedimentation in einem stark gegliederten flachmarinen Ablagerungsraum statt. Es wurden Tonsteine bis Mergelsteine mit sandigen und kalkigen Einschaltungen sedimentiert. Mit einem Anstieg des Meeresspiegels im Alb wurden die Bedingungen etwas ausgeglichener (Karpe 2008). In 185 Bohrungen wurden Tonsteine und Tonmergelsteine angetroffen, in 14 Bohrungen ist die Lithologie möglicherweise geeignet. 17 Bohrungen schlossen Profile auf, die mehr als 40 % nichttonigen Materials, bspw. Kalk- oder Sandsteine, enthalten.

Die Unterkreide insgesamt ist durch sehr stark schwankende Mächtigkeiten gekennzeichnet. Tonsteine und Tonmergelsteine erreichen in 161 Bohrungen eine Mächtigkeit von 100 m, bei zehn Bohrungen liegt die nutzbare Mächtigkeit bei 95 bis 99 m. 47 Bohrungen erreichen nicht die notwendige Mächtigkeit von 100 m Tonstein und Tonmergelstein.

Insgesamt erfüllen 83 Bohrungen alle Bedingungen, d. h. Stratigraphie (Berriasium, Valanginium, Hauterivium, Barremium, Aptium, Albium), Teufenlage (300 m bis 1.500 m) sowie die geeignete Lithologie (80 % Tonstein bzw. Tonmergelstein) in der notwendigen Mächtigkeit (100 m) sind vorhanden. Bei 18 weiteren Bohrungen sind diese Bedingungen möglicherweise erfüllt – in der Regel liegt der Anteil an Tonstein und Tonmergelstein zwischen 60 und 80 % oder die Mächtigkeit erreicht zwischen 95 und 99 m. Bei 148 Bohrungen ist mindestens eine der Bedingungen nicht erfüllt.

Die Kenntnisse zur Unterkreide in Sachsen-Anhalt sind insgesamt recht lückenhaft (Karpe 2008). Am besten ist die Kenntnis auch hier in der Westaltmark auf der Basis der Kohlenwasserstoffbohrungen. Bohrungen, die alle Kriterien erfüllen, häufen sich in einem NW-SE streichenden Streifen zwischen Salzwedel und Messdorf. Ein weiteres Gebiet befindet sich ganz im Westen an der Grenze zu Niedersachsen. Auch im Norden des Landkreises Stendal liegt ein Gebiet, in dem alle Bedingungen erfüllt sind. Die im Nordosten des Kreises Jerichower Land und im Nordosten des Kreises Stendal ausgewiesenen Flächen sind mit den vorhandenen Bohrungsdaten nicht nachvollziehbar und bedürfen weiterer Untersuchungen.

Teilgebiete Salzgestein

In dieser ersten Stellungnahme werden die elf steilen Salzstrukturen und drei identifizierte Gebiete bzw. Teilgebiete mit flach-lagerndem Salz in Sachsen-Anhalt (BGE 2020a) gemäß der Mindestanforderungen genauer betrachtet. Die identifizierten Gebiete des flach- und steil-lagernden Salzes stellen für Sachsen-Anhalt eine wirtschaftlich wichtige Region für Bergbau und Industrie dar.

Die BGE hat die Mindestanforderungen nach § 22 StandAG mit einem 2D- und 3D-Modell der steil und flach gelagerten Salzformationen in Sachsen-Anhalt angewendet. Diese basieren auf Strukturumrissen (von Goerne et al. 2016) und der 3D-Umsetzung des „Southern Permian Basin Atlas“ (Doornenbal & Stevenson 2010). Zusätzlich für die steilen Salzstrukturmodelle wurde ein DGM200 sowie die Zechstein-Kontur (220_z_iso) aus dem „Southern Permian Basin Atlas“ (Doornenbal & Stevenson 2010) benutzt (BGE 2020d). Für die stratiform-gelagerten Salzformationen wurden zusätzlich ein DGM10, eine BGR Salzverbreitungskarte sowie schematische Abbildungen zur Verbreitung der Staßfurt- und Leine-Formation aus Radzinski (2008) und Franke (2020) angewendet (BGE 2020d). Schichtverzeichnisse von entscheidungserheblichen Bohrungen wurden nur für die 2D-Modelle des stratiform-gelagerten Salzes zur Überprüfung und Absicherung der Ergebnisse benutzt. Darauf basierend wurden die Teilgebiete zugeschnitten. Das LAGB lieferte zusätzlich Vektordaten aus dem Projekt Speicherkataster (Müller & Reinhold 2011) und Z_GPK (Geophysikalisches Kartenwerk; Reinhardt 1989a, Reinhardt 1989b). Die resultierenden Teilgebiete (BGE 2020a) für das Wirtsgestein Salz beruhen auf einem stratigraphischen Ansatz, auch wenn Lithologien für das Wirtsgestein Salz bestimmt worden sind. Dabei sind Salze nur potentiell geeignet, wenn das Mineral Halit als Hauptbestandteil vorliegt. Halit ist als Hauptkomponente in Steinsalz, Halitit, Bändersalz, Fasersalz und Hartsalz vorhanden. Steinsalz (Halit) kommt in der stratigraphischen Gruppe des Zechsteins (hauptsächlich in der Werra-, Staßfurt-, Leine- und Aller-Formation) in Sachsen-Anhalt vor, von denen das Staßfurt- und Leine-Steinsalz die Tiefen und Mächtigkeiten der Mindestanforderungen nach § 22 StandAG in Sachsen-Anhalt erfüllen. Im Gegensatz dazu haben Kalisalze (u.a. Sylvin, Carnallit, Kieserit) oder Wechsellagerungen von Steinsalz mit Ton / Anhydrit eine höhere Löslichkeit, was eine Eignung für die Endlagerung nicht erwarten lässt (BGE 2020b).

Beide Formationen enthalten neben Steinsalz weitere Lithologien als Haupt-, Neben- oder Mischkomponente, welches zu einer erhöhten Löslichkeit und Durchlässigkeit des ewG führen könnte. Daher wurde die Verbreitung des Wirtsgesteines Steinsalz innerhalb von Sachsen-Anhalt nach einem lithologischen Ansatz anhand von Bohrungen vom LAGB geprüft.

Methodik zur Überprüfung der Teilgebiete mit dem Wirtsgestein Salzgestein

Für die Überprüfung der lithologischen Zusammensetzung der Teilgebiete mit dem Wirtsgestein Steinsalz in Sachsen-Anhalt hat das LAGB die Schichtverzeichnisse für Bohrungen mit einer Teufe über 300 m herangezogen.

Es wurde geprüft, ob in den vorhandenen Bohrungen die Lithologien Steinsalz, Halit, Bändersalz, Fasersalz und Hartsalz mit einer Mächtigkeit von mindestens 100 m in dem Teufenbereich von 300 bis 1.500 m nach § 22 StandAG und BGE (2020b) vorkommen. Die Salzschwebe von mindestens 300 m zwischen dem Salzspiegel oder der Oberfläche des Hutgesteins und dem potentiellen ewG (BGE 2020b) bei steil liegenden Salzstrukturen wird hier erst einmal vernachlässigt. Weitere Mindestanforderungen, wie die Gebirgsdurchlässigkeit, Fläche, Erhalt der Barrierewirkung, werden hier nur untergeordnet behandelt.

Für die Lithologie wird unterschieden, ob weitere Haupt- oder Nebenbestandteile, z. B. Anhydrit, Ton, Karbonat, Schluff, Kalisalze (u. a. Sylvin, Carnallit, Kieserit), Dolomit oder Salzton in der gleichen Schicht im Schichtverzeichnis vermerkt sind. Wenn prozentuale Mengenangaben der Zusammensetzung vorhanden sind, wird eine Komponente bei mehr als 80 % als Hauptkomponente angesehen, anderenfalls als Nebenkomponente. Sofern zu der Hauptkomponente Steinsalz Nebenkomponenten (Anhydrit, Ton, Schluff, Karbonat, Kalisalze) ohne Mengenangabe in derselben Schicht vorkommen, wird das Kriterium Lithologie als erfüllt angesehen. Falls neben der Hauptkomponente Steinsalz weitere Hauptkomponenten mit anderer Zusammensetzung vorhanden sind, wird diese Bohrung derselben Kategorie zugewiesen wie Bohrungen, bei denen die Lithologie aus dem Schichtverzeichnis nicht klar ersichtlich ist. Bei zusätzlichen Angaben wie Verunreinigungen und Wechsellagerungen im Hauptbestandteil wurde das Kriterium Lithologie als nicht erfüllt angesehen.

Die Mächtigkeiten wurden für einzelne Schichten berechnet. Sofern mehrere Schichten mit einer Mächtigkeit unter 100 m, mit gleicher bzw. ähnlicher Lithologie direkt übereinander liegen, wurde die Mächtigkeit dieser Schichten zu Schichtpaketen aufsummiert. Die Unterkante der Schichtpakete wurde berechnet. Zur Vollständigkeit wurden Bohrungen mit einer Teufe über 300 m innerhalb der Stratigraphie Zechstein ohne genaue Angabe zur Petrographie markiert, die auf die Unsicherheit der Mächtigkeit hindeuten. Basierend auf den Kriterien Lithologie, Tiefe und Mächtigkeit des ewG wurden die Bohrungen in vier Kategorien eingeteilt:

I) Alle Kriterien wurden erfüllt: Steinsalz innerhalb der Stratigraphie Zechstein hat die Mächtigkeit von mindestens 100 m innerhalb des Teufenbereiches von 300 bis 1.500 m.

II) Mindestens eines der Kriterien Tiefe oder Mächtigkeit wurde nicht erfüllt.

III) Die Lithologie ist aus dem Schichtverzeichnis nicht klar ersichtlich oder weitere Hauptbestandteile neben Steinsalz wie z. B. Ton, Anhydrit, Schluff, Dolomit, Karbonat, Kalisalze (u.a. Sylvin, Carnallit, Kieserit) oder Verunreinigungen / Wechsellagerungen im Hauptbestandteil sind vorhanden.

IV) Die Lithologie Steinsalz wurde nicht angetroffen und die maximale Endteufe von 1.500 m wurde nicht erreicht.

Basierend auf dieser Kategorisierung wurden die Bohrpunkte innerhalb der Teilgebiete unterschiedlich visualisiert. Bohrungen, die kein Steinsalz in der lithologischen Beschreibung haben, wurden anhand ihrer Endteufe in die Kategorien II (Endteufe größer als 1.500 m) und Kategorie IV (Endteufe 300 - 1.500 m) eingestuft. Dabei wird die „positivste“ Kategorie dargestellt, auch wenn mehrere lithostratigraphische Einheiten innerhalb der Bohrung geeignet / ungeeignet sind.

Prüfergebnis zur Anwendung der Mindestanforderungen in den ausgewiesenen Teilgebieten im Salzgestein

Die Teilgebiete mit steil-lagerndem Salz befinden sich im Nordwesten von Sachsen-Anhalt sowie innerhalb der Subherzynen Mulde. Es wurden elf Salzstrukturen als Teilgebiete von der BGE ausgewiesen. In Sachsen-Anhalt wurden drei Teilgebiete mit stratiform-gelagertem Salz ausgewiesen, die weite Flächen des Landes beinhalten.

Im Folgenden werden die Bohrungen mit einer Teufe über 300 m für jedes Teilgebiet mit Salzstruktur dargestellt und deren Informationsgehalt im Hinblick auf die Kriterien Tiefe, Mächtigkeit und Lithologie dargestellt.

Teilgebiet 052_00TG_119_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Allertal befindet sich in der Subherzynen Mulde an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Teilgebiet (31 km² Gesamtfläche) ist in drei Teile entlang der NW-SE verlaufenden Störung aufgeteilt. Zwei Teile mit 13 km² Fläche befinden sich in Sachsen-Anhalt. Die Salzstruktur Allertal wird als salzgefüllte Spalte zwischen den tektonischen Einheiten Lappwald Scholle und der Weferlinger Triasplatte beschrieben, die sich seit dem Mittelsanton hebt und abgetragen wird (Best und Zirngast 2002). Insgesamt befinden sich 14 Bohrungen tiefer als 300 m im Teilgebiet, von denen bei zwei Bohrungen die Petrographie des Zechsteins unbekannt ist und drei Bohrungen das Zechstein nicht erreichen. Zwei Bohrungen, jeweils eine pro Teil, erfüllen die Kriterien.

Teilgebiet 054_00TG_124_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Dannefeld (10 km² Fläche) ist von vier Bohrungen (>300 m) angebohrt und wird vom flach lagernden Salz des Subherzynen Teilgebiets auf der Calvörde-Scholle umschlossen. Alle vier Bohrungen erfüllen das Kriterium Tiefe und reichen in die Subformationen des Staßfurt-Steinsalzes. Die Mächtigkeit von minimal 100 m kann in zwei Bohrungen bestätigt werden. In zwei Bohrungen gibt es Zwischenlagen von Ton und Anhydrit mit bis zu 1 m Mächtigkeit. Die Gesamtbewertung weist auf eine Bohrung hin, die alle Kriterien erfüllt. Aufgrund der geringen Fläche sind genauere Untersuchungen zu den Mindestanforderungen und der Heterogenität der Salzstruktur notwendig.

Teilgebiet 055_00TG_130_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Jahrstedt (9 km² Fläche) befindet sich im westlichen Bereich der Calvörde-Scholle nahe der Grenze zu Niedersachsen und ist mit nur einer Bohrung erschlossen. Diese Bohrung hat das Staßfurt-Steinsalz zwischen 1.258 – 1.512 m erbohrt, welches mit weiteren Hauptkomponenten von Anhydrit vorkommt. Das Leine-Steinsalz ist im Bereich zwischen 830 – 1058 m mit Anhydrit und möglicherweise Carnallit im unteren Teil und Steinsalz im oberen Teil beschrieben. Beide Subformationen entsprechen der Teufe und Mächtigkeit nach den Mindestanforderungen.

Teilgebiet 056_00TG_132_00IG_S_s_z

Im Bereich der Salzstruktur Lüge-Liesten (26 km² Fläche) im Norden von Sachsen-Anhalt wurden zwei Bohrungen abgeteuft. Eine Bohrung erbohrte Steinsalz in Teufen größer als 1.500 m. Die zweite Bohrung erreichte das Steinsalz vor der Endteufe von 301 m. Dies lässt keine Aussage zur Erfüllung der Mindestanforderungen zu. Es sind weitere Untersuchungen für die Eignung dieser Salzstruktur notwendig.

Teilgebiet 057_00TG_133_00IG_S_s_z

Innerhalb der Salzstruktur von Messdorf (34 km² Fläche) im zentralen Norden von Sachsen-Anhalt wurden zwei Bohrungen abgeteuft. Eine davon erreicht das Steinsalz bei der Endteufe 387 m und die andere erfüllt die Kriterien mit einer Tiefe von 506 – 870 m.

Teilgebiet 058_00TG_136_00IG_S_s_z

Fünf Bohrungen mit einer Endteufe über 300 m wurden in die Salzstruktur Poppau (7 km² Fläche) abgeteuft. Vier Bohrungen erfüllen alle Kriterien, bei denen Steinsalz angetroffen wird. In einer Bohrung wurde mit Anhydrit eine weitere Hauptkomponente neben dem Steinsalz vermerkt. Bei einer weiteren Schicht in einer vorher genannten Bohrung wurde Steinsalz erst bei mehr als 1900 m Teufe angetroffen.

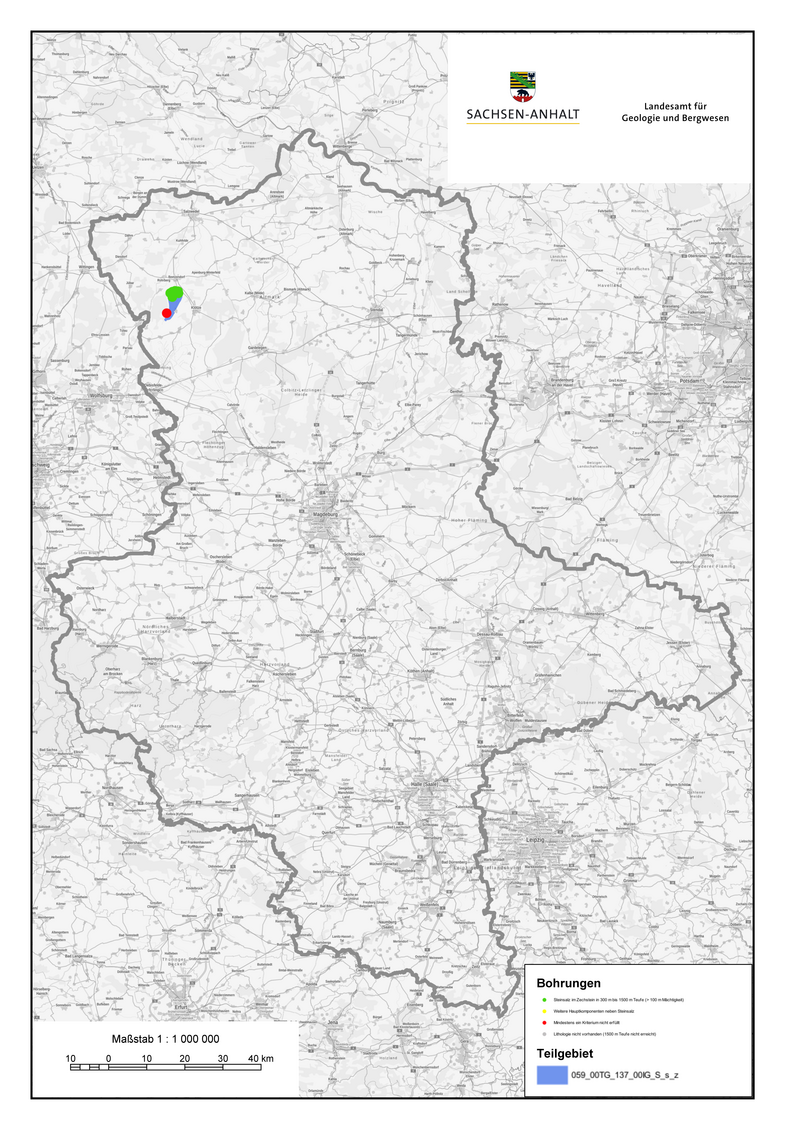

Teilgebiet 059_00TG_137_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Ristedt (21 km² Fläche) befindet sich nordwestlich der Calvörde-Scholle und wurde mit elf Bohrungen untersucht. Zehn Bohrungen befinden sich im nördlichen Teil der Salzstruktur. Neun Bohrungen zeigen im relevanten Teufenbereich Mächtigkeiten vom Steinsalz mit bis zu 1.300 m. Das Steinsalz konnte jedoch nicht genau zu einer Stratigraphie innerhalb der Zechstein-Formation zu geordnet werden. Auch wird dieser Bereich in den Schichtverzeichnissen als Salzstocküberhang beschrieben, welches durch horizontal gelagerte Zechstein-Schichten in einer Tiefe von ca. 3.200 m angedeutet wird. Bei zwei weiteren Bohrungen werden die Kriterien Tiefe oder Mächtigkeit nicht erfüllt. Das Kriterium Lithologie ist für alle elf Bohrungen erfüllt. Die Gesamtbewertung der Salzstruktur Ristedt nach den Kriterien Tiefe, Mächtigkeit und Lithologie entsprechen im nördlichen Teil den Mindestanforderungen, jedoch lässt sich nur wenig über den südlichen Teil der in Nord-Süd-Richtung gestreckten Salzstruktur aussagen.

Teilgebiet 060_00TG_144_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Bonese liegt im Nordwesten von Sachsen-Anhalt und gehört mit 6 km² Fläche zu den kleinsten Salzstrukturen. Diese enthält vier Bohrungen, von denen nur eine Bohrung alle Kriterien erfüllt. Zwei Bohrungen, die bis in eine Teufe von ~1.300 m reichen, haben kein Salz angetroffen. Bei einer anderen Bohrung war die Petrographie des Salzstockes im Schichtverzeichnis nicht detailliert beschrieben. Die geringe Fläche sowie geringe Anzahl anzutreffende Kriterien weisen auf die Notwendigkeit von weiteren Untersuchungen dieser Struktur hin.

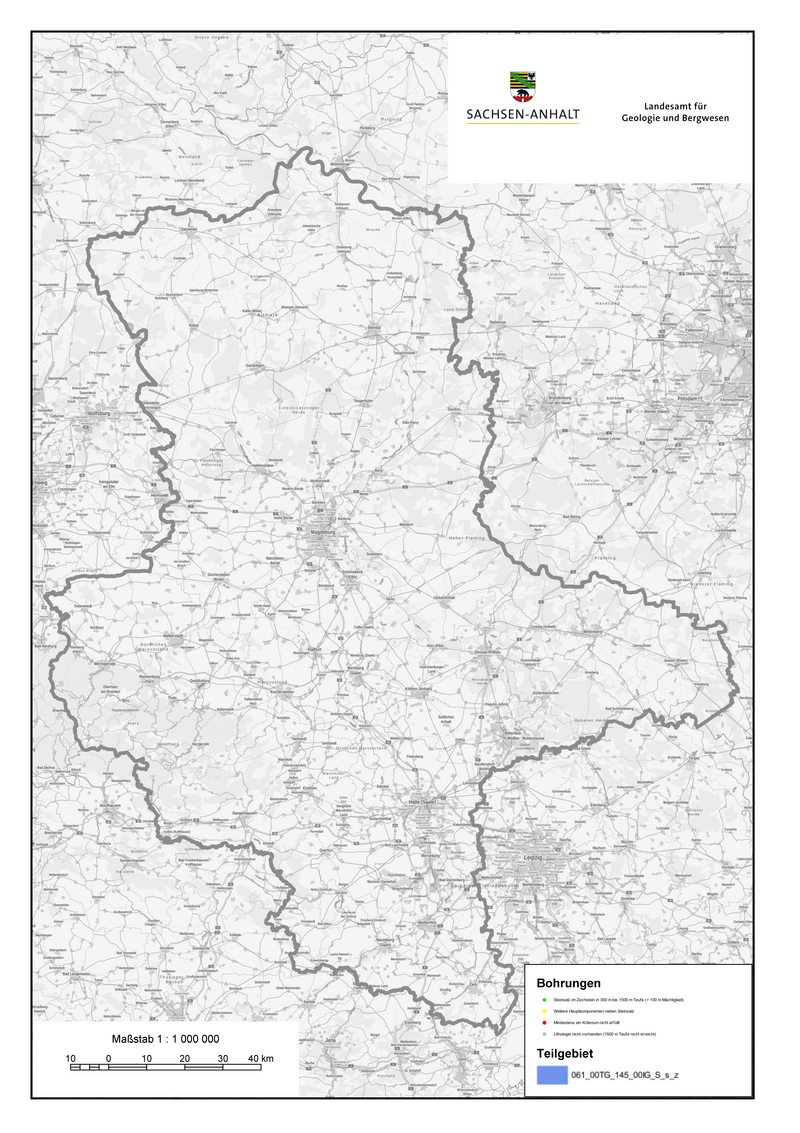

Teilgebiet 061_00TG_145_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Nettgau (8 km² Fläche, davon nur 1 km² in Sachsen-Anhalt) befindet sich auf der Grenze zu Niedersachsen und enthält drei Bohrungen. Eine Bohrung erreicht das Wirtsgestein Salz nicht. Die anderen Bohrungen erfüllten das Kriterium Mächtigkeit nicht.

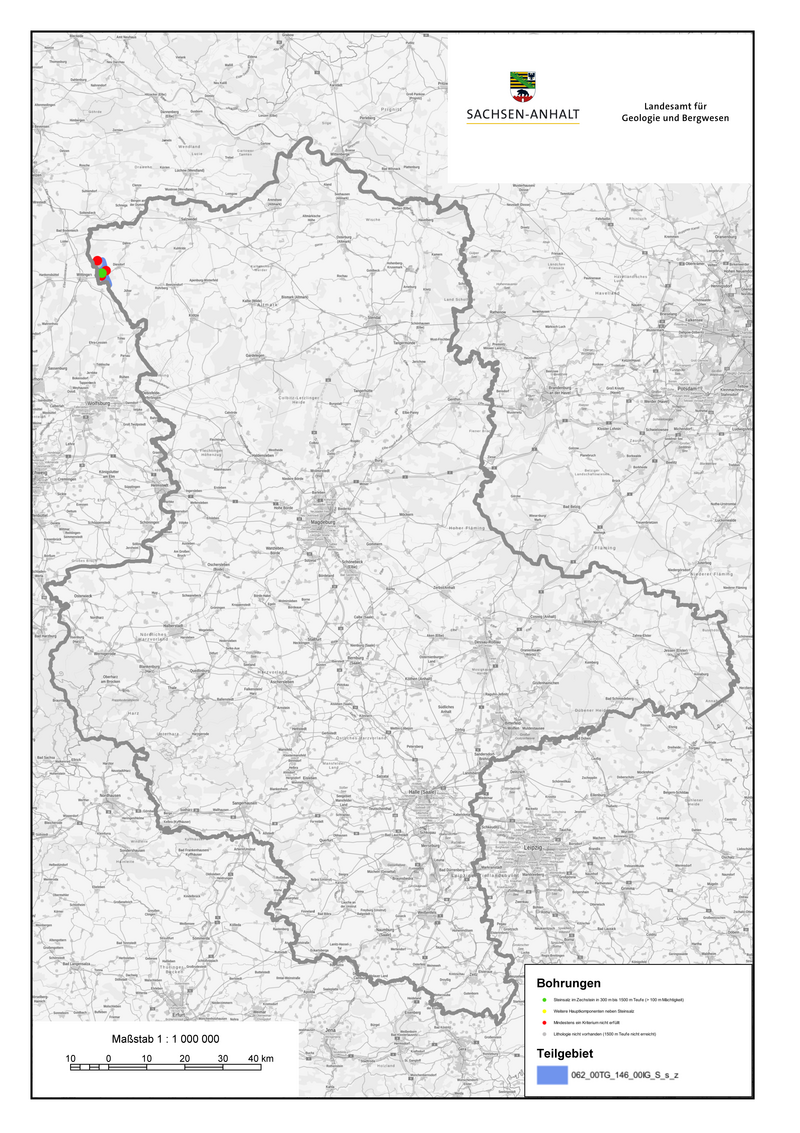

Teilgebiet 062_00TG_146_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Waddekath (19 km² Fläche, davon 17 km² in Sachsen-Anhalt) befindet sich im nord-westlichen Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Niedersachsen. Fünf Bohrungen tiefer als 300 m befinden sich in dieser Salzstruktur, von denen eine Bohrung alle Kriterien in der Tiefe von 450 – 590 m sowie 975 – 1178 m erfüllt. Für zwei weitere Bohrungen treffen die Kriterien Mächtigkeit und Tiefe nicht zu. Es gibt eine Bohrung die bis zur Endteufe von 1.207 m kein Steinsalz aufweist. Die interne Struktur des Teilgebietes müsste genauer betrachtet werden.

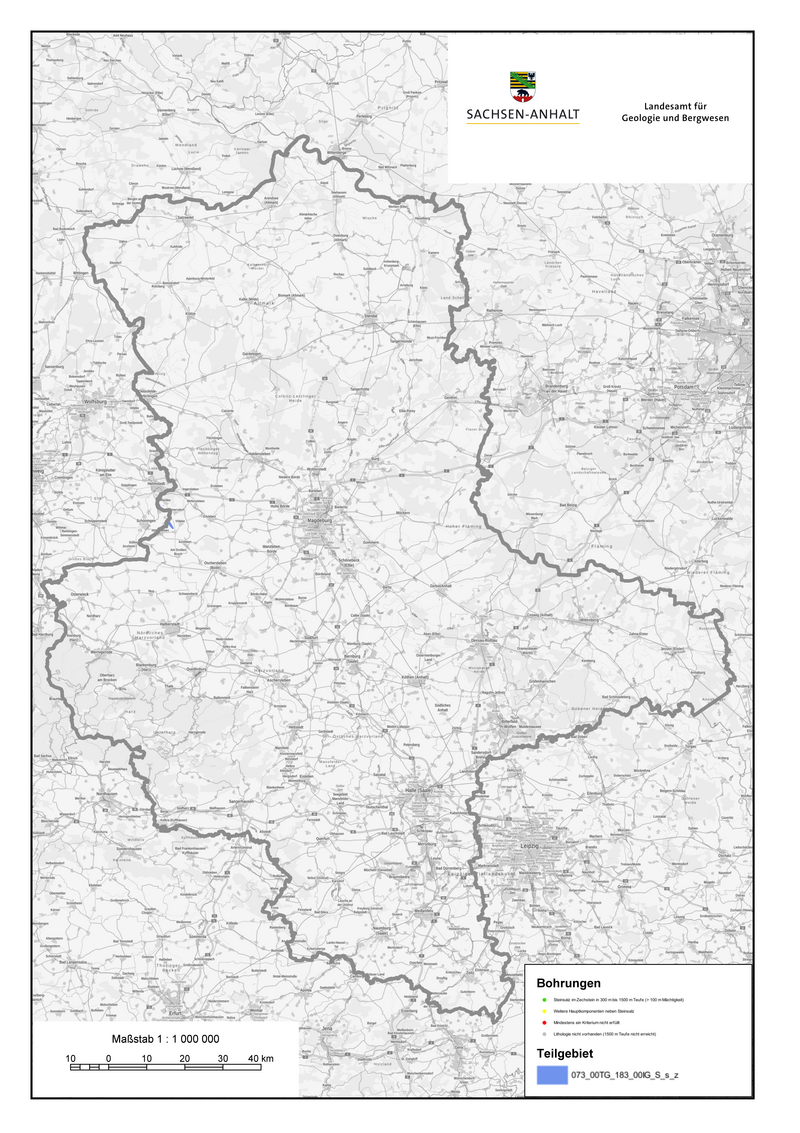

Teilgebiet 073_00TG_183_00IG_S_s_z

Die Salzstruktur Offlebener Sattel (19 km² Gesamtfläche) befindet sich in der Subherzynen Mulde im Grenzbereich zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Der Anteil des Teilgebietes in Sachsen-Anhalt umfasst 2,9 km² und hat keine Bohrung tiefer als 300 m. Daher sind die Kriterien zur Bewertung der Mindestanforderungen anhand von Bohrungen hier nicht belegbar.

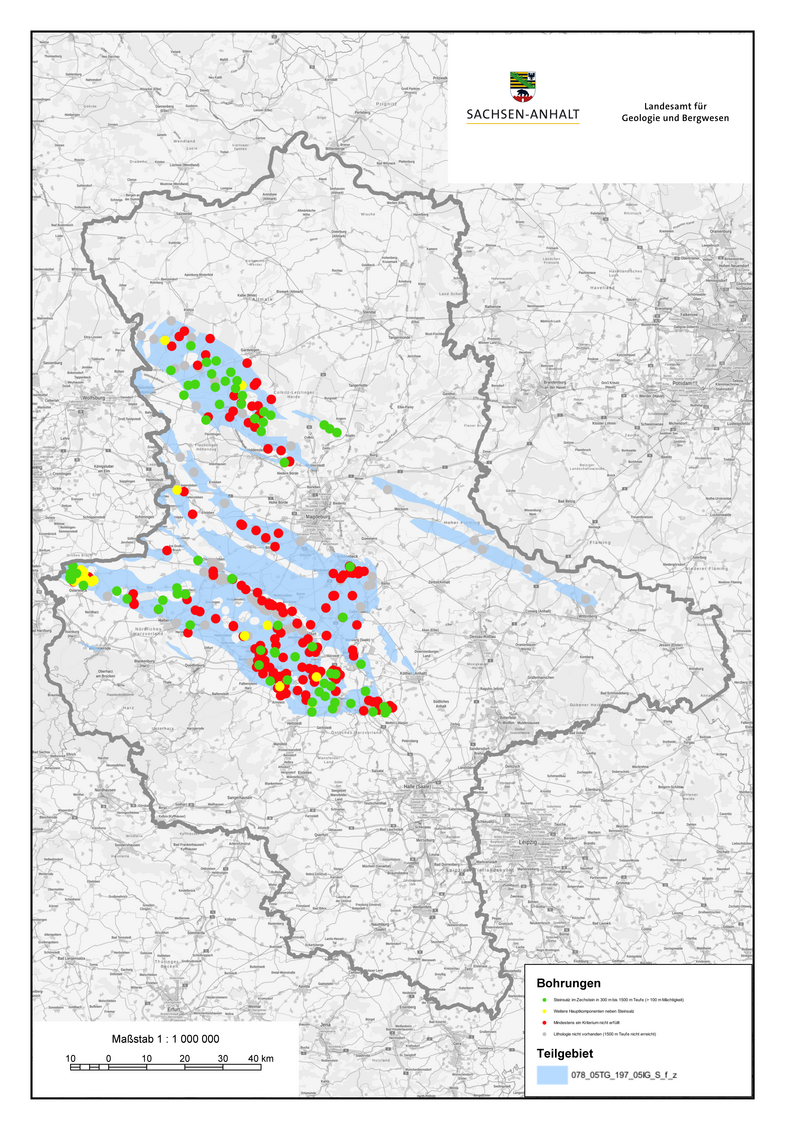

Teilgebiet 078_05TG_197_05_IG_S_f_z

Das Teilgebiet Subherzyne Mulde umfasst 3.807 km² in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, von denen sich 2.979 km² innerhalb von Sachsen-Anhalt befindet. Es umfasst Zechsteinablagerungen der Calvörde-Scholle sowie der Beckenstruktur Subherzyne Mulde, begrenzt vom Flechtinger Höhenzug, dem Harz und der Halle-Wittenberg Scholle.

Innerhalb des Teilgebiets wurden 429 Bohrungen mit einer Teufe >300 m verwendet, an denen die Kriterien Lithologie, Mächtigkeit und Tiefe geprüft wurden. 47 der 429 Bohrungen wurden von der BGE als entscheidungserheblich eingestuft. Die meisten der als entscheidungserheblich eingestuften Bohrungen befinden sich in den Gebieten, die aufgrund von Störungen oder Bergbauindustrie (z. B. Staßfurt, Bernburg, Zielitz) zu den Ausschlussgebieten gezählt werden. Von den untersuchten Bohrungen erfüllen 75 Bohrungen alle Kriterien. Diese befinden sich vor allem im Bereich der Calvörde-Scholle und südlich des Staßfurt-Egelner Sattels.

Die lithologische Beschreibung der Schichtenverzeichnisse zeigt vor allem in Bohrungen innerhalb der Calvörde-Scholle und südlich des Staßfurt-Egelner Sattels, dass in einigen Schichten weitere Nebenkomponenten wie Anhydrit, Ton und Schluff vorkommen. Die Steinsalz-Formation hat im Teilgebiet nur selten weitere Hauptkomponenten, die sich von Steinsalz unterscheiden.

Die Tiefe des Steinsalz-Vorkommens variiert, so dass in 281 Bohrungen sich das Steinsalz im Teufenbereich zwischen 300 – 1.500 m befindet. Ca. 70 % der Bohrungen erreichen die minimale Mächtigkeit von 100 m nicht und erfüllen somit in der Gesamtbewertung nicht die Mindestanforderungen. Die Mächtigkeit von einzelnen Schichten und berechneten Schichtpaketen variiert. 111 Bohrungen erreichen das Kriterium der Mächtigkeit über 100 m. Diese befinden sich vor allem auf der Calvörde-Scholle und im südwestlichen und südlichsten Bereich des Teilgebiets. Im Vergleich zur Mächtigkeit von einzelnen Schichten erhöht die hier gewählte Methode zur oben beschriebenen Anwendung von Schichtpaketen die Anzahl der Bohrungen, bei denen das Kriterium der Mächtigkeit erfüllt ist. Des Weiteren gibt es 85 Bohrungen, die das Zechstein durchteufen, bei denen jedoch keine genaue Beschreibung der Petrographie vorliegt.

Zu den Gebieten nördlich des Staßfurt-Egelner Sattels und den zwei nordwest-südost gestreckten Salzkissen bei Reuden sind nur wenige Bohrungen tiefer als 300 m vorhanden. Viele der Bohrungen über 300 m dagegen erreichen die Zechstein-Formation nicht. Anhand der Bohrungen ist eine abschließende Aussage über dieses Teilgebiet nicht möglich. Es sind weitere Untersuchungen notwendig, um festzustellen, ob dieser Teil die Mindestanforderungen erfüllt. Das Gravitationsmodell (Müller et al. in review) weist darauf hin, dass sich das Staßfurt-Salz bei den Salzkissen von Reuden in einer Tiefe > 1.500 m fortsetzt und somit nicht den Mindestanforderungen entspricht. Hingegen ist das Gebiet nördlich des Staßfurt-Egelner Sattel in der Studie des Speicherkatasters (Müller & Reinhold 2011) und basierend auf den gelieferten Flächen vom Z_GPK (Geophysikalisches Kartenwerk; Reinhardt 1989a, Reinhardt 1989b) eingeschlossen.

Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass die Fläche des Teilgebietes weitestgehend mit den Flächen, die sich aus den Kriterien Tiefe und Lithologie ergeben, die auf die Bohrungen angewandt wurden, übereinstimmt. Diese stimmen auch mit den gelieferten Modellen des Speicherkatasters (Müller & Reinhold 2011) und Z_GPK (Geophysikalisches Kartenwerk; Reinhardt 1989a, Reinhardt 1989b) überein. Die beiden Ansätze stratigraphisch (BGE) versus lithologisch (LAGB) weisen erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die Berechnung der Mächtigkeiten auf das Ausmaß des Teilgebietes hin. Durch die Mächtigkeiten des lithologisch betrachteten Wirtsgesteins Steinsalz in diesem Teilgebiet würden sich kleinere Flächen ergeben, welche im Hinblick auf die Auswahl der Standortregionen genauer geprüft werden müssten.

Teilgebiet 078_02TG_197_02IG_S_f_z

Das Teilgebiet 078_02TG_197_02IG_S_f_z umfasst das Thüringer Becken im südlichen Sachsen-Anhalt und nördlichen Thüringen mit einer Ausdehnung von 6.151 km², von dem sich 1.631 km² in Sachsen-Anhalt befinden. Das Teilgebiet wird in Sachsen-Anhalt im Nordosten von der Halle-Störung, im Nordwesten von der Mansfelder Mulde, im Osten vom Kyffhäuser sowie im Süden von der Landesgrenze zu Thüringen begrenzt. Insgesamt durchteufen 628 Bohrungen den sachsen-anhaltischen Bereich dieses Teilgebiets. Diese sind gehäuft in der Nähe von Salzbergbau oder industriell-genutzter Bergwerke. Diese liegen im Norden bei Salzmünde und Teutschenthal, im Westen bei Sangerhausen und im Südwesten bei Roßleben. Die südöstlichen Bereiche des Teilgebietes zwischen Halle (Saale) und Bad Sulza mit der Soleförderung in Bad Dürrenberg und Bad Kösen sowie der zentrale Teil bei Querfurt enthalten weniger Bohrungen mit mehr als 300 m Teufe. Hier wird nur teilweise die Zechstein-Formation erreicht.149 Bohrungen aus diesem Teilgebiet erfüllen die Kriterien der Lithologie, Mächtigkeit und Teufe. Die lithologische Zusammensetzung des Steinsalzes variiert mit weiteren Hauptkomponenten, insbesondere bei den Bohrungen im südlichen Bereich bei Barnstädt und Bad Bibra. Die Tiefe des Wirtsgesteins Steinsalz liegt im überwiegenden Teil des Teilgebiets in den relevanten Teufen von 300 bis 1.500 m. Die minimale Steinsalz-Mächtigkeit von 100 m wird bei 154 Bohrungen erreicht. 405 Bohrungen erreichen die 100 m Mächtigkeit nicht, auch wenn Schichtpakete berechnet werden. Ähnlich wie im Teilgebiet Subherzyne Mulde bedarf die Mächtigkeit, basierend auf dem lithologischen Ansatz, weiterer Untersuchungen. In Anlehnung an die Stellungnahme der TLUBN (2021) können auch die geringeren festgestellten Mächtigkeiten im Vergleich zur modellierten Mächtigkeit von der BGE damit erklärt werden, dass die BGE die Mächtigkeiten über mehrere Subformationen zusammengefasst hat. Im südöstlichen Bereich des Teilgebiets befinden sich deutlich weniger Bohrungen. Ein Vergleich zeigt, dass der vom LAGB gelieferte Z_GPK-Datensatz (Reinhardt 1989a, Reinhardt 1989b) eine gute Übereinstimmung mit dem ausgewiesenen Teilgebiet ergibt. Die Begrenzung des Teilgebiets ist somit nachvollziehbar, jedoch müssen die Mächtigkeiten genauer betrachtet werden.

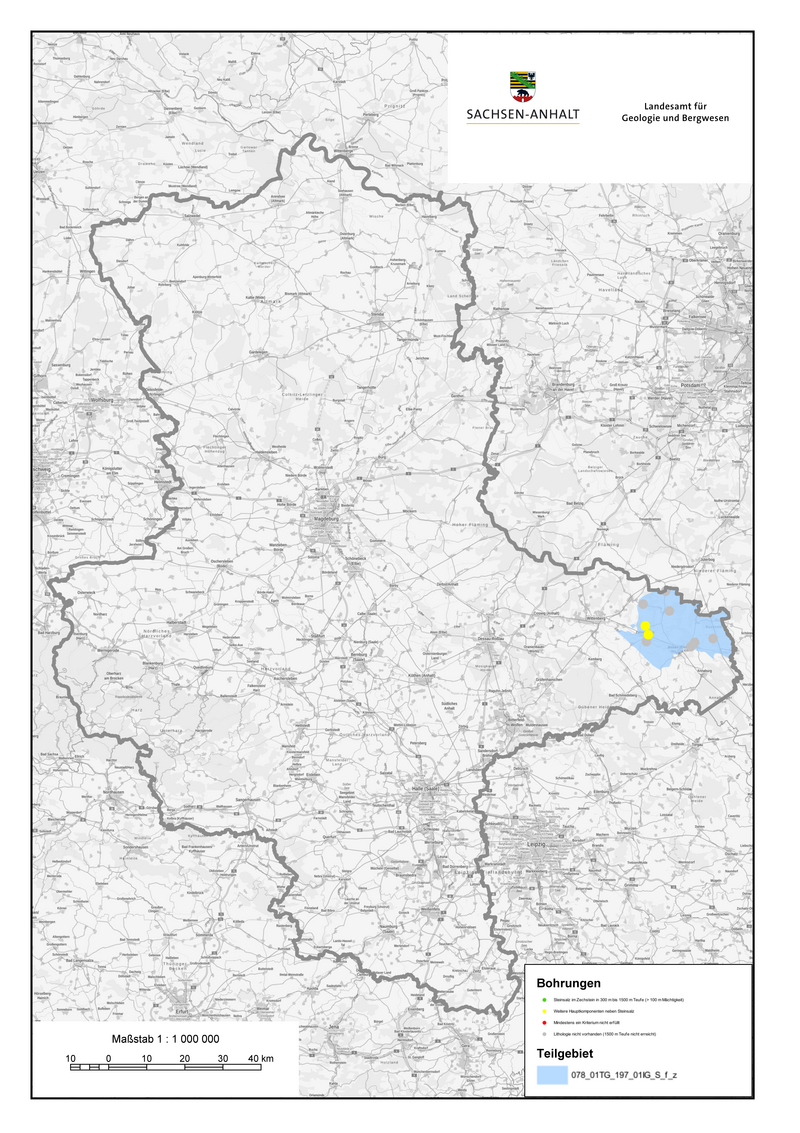

Teilgebiet 078_01TG_197_01IG_S_f_z

Das Teilgebiet Niederlausitzer Becken mit einer Fläche von 2.582 km² befindet sich an der östlichsten Spitze von Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. Der Anteil Sachsen-Anhalts an diesem Teilgebiet beträgt 365 km² und wird von der Wittenberg-Störung im Süden begrenzt. Anhand der vorhandenen Bohrungen in diesem Gebiet kann die Fläche des Teilgebietes nicht deutlich nachvollzogen werden. Es sind 19 Bohrungen mit einer Teufe größer 300 m im Teilgebiet vorhanden. Nur vier Bohrungen erfassen das Wirtsgestein Steinsalz der Staßfurt-Formation und erfüllen das Kriterium der Mächtigkeit mit 576 m im relevanten Teufenbereich bis maximal 1.250 m. Das Leine-Steinsalz liegt nur in einer Mächtigkeit kleiner als 30 m vor. Auch Werra- und Aller-Steinsalz treten in jeweils einer Bohrung nur mit weniger als 5 m Mächtigkeit auf. Fünf weitere Bohrungen enthalten die Formation Zechstein, jedoch ist die Petrographie unklar. Bei allen anderen Bohrungen wurde kein Zechstein erbohrt oder es befindet sich unterhalb von 1.500 m Teufe. Dieses Ergebnis basiert auf dem lithologischen als auch stratigraphischen Ansatz. Zusätzlich weist das Gravitationsmodell (Müller et al. 2021, in review) darauf hin, dass das Staßfurt-Steinsalz nur westlich der Seyda-Störung in großen Mächtigkeiten vorkommt. Östlich der Seyda-Störung zum Beckenrand hin ist das Staßfurt-Steinsalz in nicht modellierbaren Mächtigkeiten und hauptsächlich die Werra-Formation vorhanden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bohrungen kann die Ausdehnung des Teilgebiets im östlichen Teil nicht nachvollzogen werden. Es sind weitere Untersuchungen notwendig, um abzuklären ob die Mindestanforderungen erfüllt sind.

Teilgebiete Kristallingestein

Fünf Teilgebiete für kristallines Wirtsgestein wurden innerhalb von Sachsen-Anhalt ausgewiesen (BGE 2020a), welche eine Fläche 2.747 km² innerhalb von Sachsen-Anhalt (13 % der Landesfläche). Laut BGE (2020a) kommen (I) Plutonite (Granite, Granitoide, Syenite, Granodiorite, Diorite und Gabbros, siehe Streckeisen 1974, 1976) und (II) hochgradig regionalmetamorphe Gesteine (Gneise, Granulite, Amphibolite, Eklogite und Migmatite, siehe Eskola 1915) als kristallines Wirtgestein für ein Endlager hochradioaktiven Abfalls in Frage. Nicht als Wirtsgestein geeignet, sind dagegen vulkanische Gesteine (z. B. Andesite oder Rhyolite), Gesteine mit geringem oder mittleren Metamorphosegrad (z. B. Phyllite oder Grünschiefer) oder kontaktmetamorphe Gesteine (z. B. Hornfelse), da diese Gesteine die für die Endlagerung erforderlichen Eigenschaften nicht umfänglich erfüllen (BGE 2020a).

Abweichend von den anderen Wirtsgesteinen darf das Wirtsgestein Kristallingestein sowohl Deckgebirge als auch den ewG bilden. Dementsprechend kann Kristallingestein auch oberhalb der aufgeführten 300 m Oberkante des ewG zu finden sein (BGE 2020b). Im Gegensatz zu den anderen Wirtsgesteinen werden für die Mächtigkeit des ewG im kristallinen Wirtsgestein 200 m veranschlagt (BGE 2020b, DBE TEC 2016). Daraus ergibt sich eine maximale Suchteufe von 1.300 m unterhalb der Geländeoberkante (GOK) für die Oberkante des kristallinen Wirtsgesteins.

Methodik zur Überprüfung der Teilgebiete mit kristallinem Wirtsgestein

Wegen der abweichenden Kriterien des kristallinen Wirtsgesteins wurden die Schichtverzeichnisse von Bohrungen mit einer Teufe >100 m als Grundlage für die lithologische Überprüfung der Teilgebiete genutzt. In diesen Bohrungen wurde die Oberkante kristallinen Wirtsgesteins, dessen Lithologien den oben genannten Kriterien entspricht, identifiziert. Marmor und Quarzit wurden nicht in die Suche einbezogen, da diese in Sachsen-Anhalt nur niedrig- bis mittelgradig metamorph vorkommen (maximal Grünschieferfazies) und damit nicht den von der BGE verwendeten Kriterien entsprechen. Die Bohrungen innerhalb der fünf Teilgebiete mit kristallinem Wirtsgestein wurden in vier Kategorien eingeteilt:

I) Kristallines Wirtsgestein mit Mächtigkeit >200 m erbohrt.

II) Kristallines Wirtsgestein mit Mächtigkeit <200 m erbohrt.

III) Kein kristallines Wirtsgestein, aber maximale Teufe von 1.300 m nicht erreicht.

IV) Kein kristallines Wirtsgestein, aber maximale Teufe von 1.300 m erreicht.

Prüfergebnis zur Anwendung der Mindestanforderungen in den ausgewiesenen Teilgebieten mit kristallinem Wirtsgestein

Insgesamt befinden sich 3689 Bohrungen mit einer Teufe größer 100 m in den fünf Teilgebieten mit kristallinem Wirtsgestein in Sachsen-Anhalt. Obwohl nur 5 Bohrungen den Endlager-relevanten Bereich bis 1.300 m durchteufen, ohne Anzeichen für Kristallingestein zu finden, sind in einem Großteil von 3457 Bohrungen mit weniger als 1.300 m Teufe ebenfalls keine Anzeichen für Kristallin zu finden. In den nächsten Abschnitten werden die Ergebnisse der lithologischen Überprüfung für die Teilgebiete mit kristallinem Wirtsgestein im Detail erklärt.

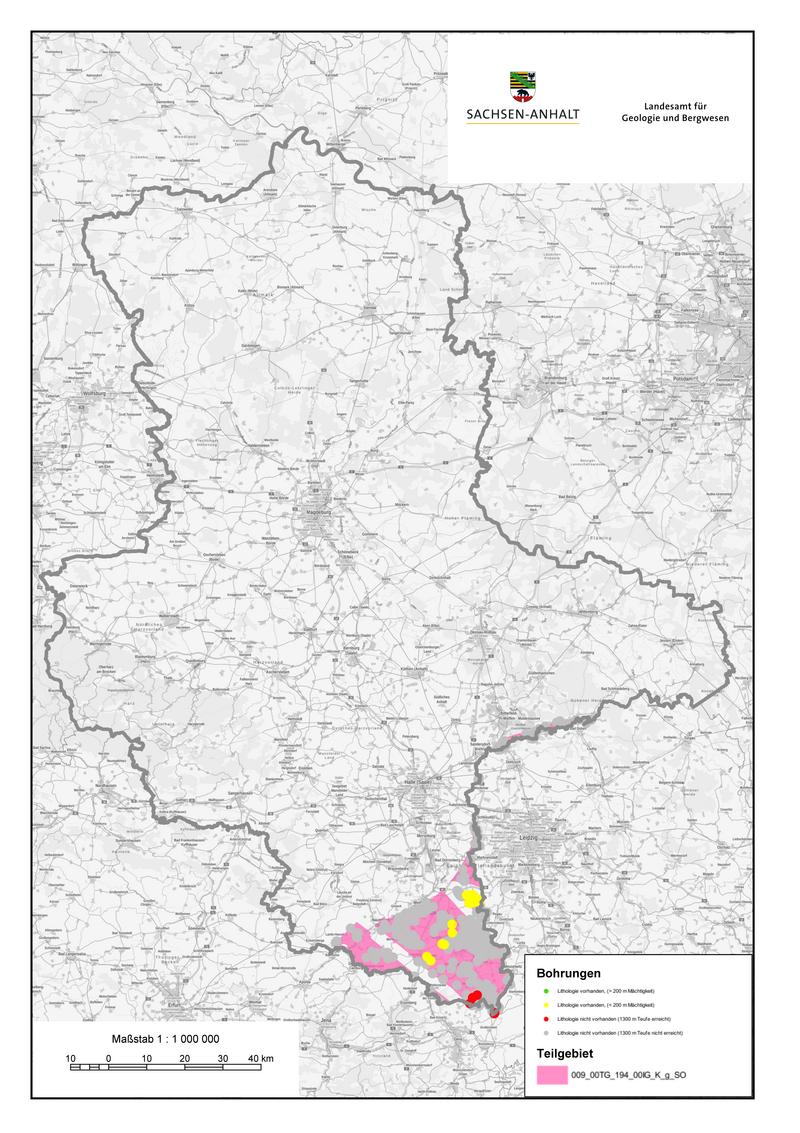

Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO

Das Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO (kristallines Wirtsgestein im Saxothuringikum) befindet sich im süd- bis südöstlichen Sachsen-Anhalt mit einer Fläche von 768 km² (Gesamtfläche von 32.655 km²). Es liegt hauptsächlich im Burgenlandkreis, kleinere Flächen aber auch im Saalekreis, Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Landkreis Wittenberg. Für die Verbreitung des kristallinen Wirtsgestein im Teilgebiet legt die BGE die Tiefenlage der Kristallinoberfläche in Deutschland zu Grunde (Reinhold 2005). Insgesamt befinden sich im Teilgebiet des Saxothuringikums 1.203 Bohrungen mit einer Teufe >100 m. Kristallines Wirtsgestein wurde in einem großen Teil der Bohrungen nicht erschlossen. Die Endteufen dieser 1.179 Bohrungen liegen im Bereich zwischen 100 und 1.284 m unter GOK.

Fünf der Bohrungen südlich der Stadt Zeitz erreichen die maximale Suchteufe von 1.300 m unter GOK für die Oberkante eines möglichen Endlagers im Wirtsgestein Kristallingestein, wobei in diesen Bohrungen kein Kristallingestein aufgeschlossen wurde.

Potenziell geeignetes kristallines Wirtsgestein ist aus 19 Bohrungen bekannt. Allerdings sind aus diesen Bohrungen nur maximal 18 m Kristallingestein von der Oberkante des Kristallinvorkommens bis zur Endteufe beschrieben wurden. Die Oberkante des Kristallinvorkommens liegt in Teufen zwischen 95 und 444 m.

Bei diesem Kristallinvorkommen handelt es sich um den Zeitz-Weißenfels-Granodiorit, welcher hauptsächlich als Granodiorit, aber teilweise auch als Granit beschrieben ist. Der Zeitz-Weißenfels-Granodiorit ist eine Intrusion cadomischen Alters, also einem räumlich begrenzten Kristallinvorkommen. Dieser Granodiorit ist von, lokal auch kontaktmetamorphen, neoproterozoischen Grauwacken des Nordsächsischen Antiklinoriums mit mehreren Kilometern Mächtigkeit umgeben, welche hier das nicht-kristalline Grundgebirge des Saxothuringikums bilden und sich nicht für die Endlagerung eignen. Auf der Fläche des Teilgebiets 009_00TG_194_00IG_K_g_SO innerhalb von Sachsen-Anhalt ist dies das einzige Vorkommen, welches der Definition der kristallinen Wirtsgesteine der BGE entspricht.

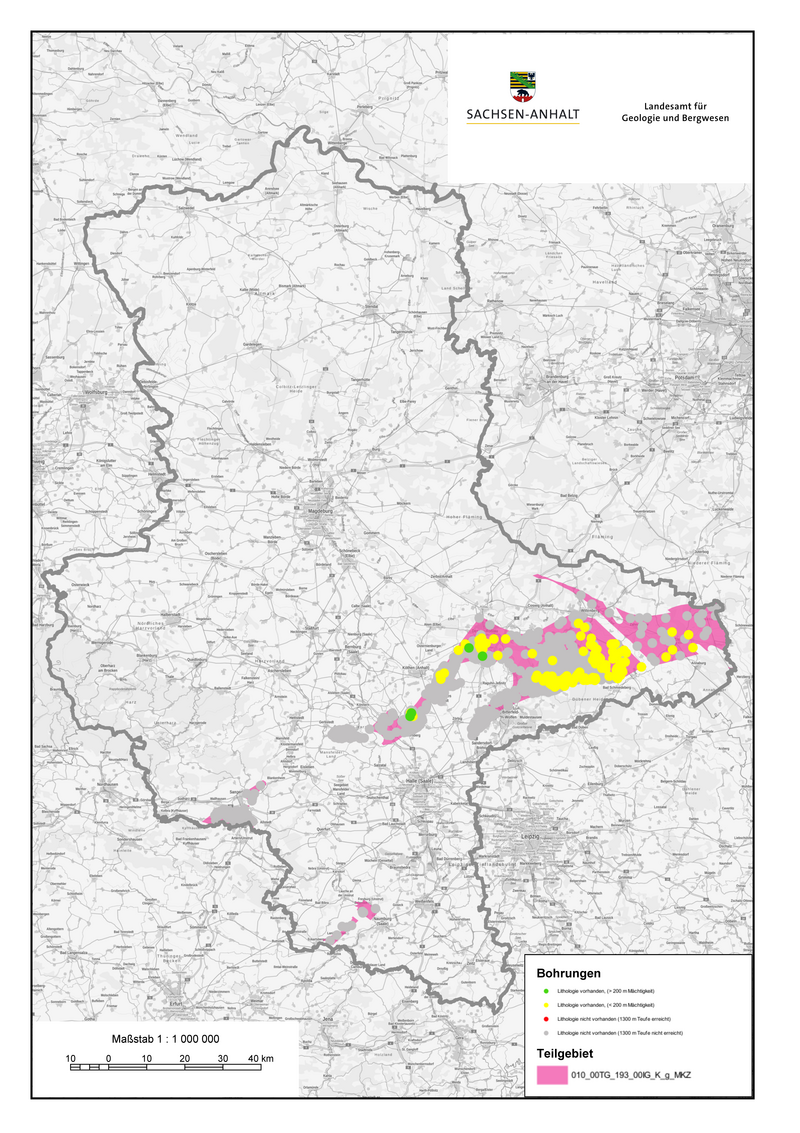

Teilgebiet 010_00TG_193_00IG_K_g_MKZ

Das Teilgebiet 010_00TG_193_00IG_K_g_MKZ (Mitteldeutsche Kristallinzone) erstreckt sich zu weiten Teilen im zentralen und östlichen Sachsen-Anhalt (Landkreis Wittenberg, kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau, Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Saalekreis) mit einer Fläche von 1.268 km² (Gesamtfläche von 10.066 km²). Kleinere isolierte Flächen dieses Teilgebiets befinden sich in der Goldenen Aue nordöstlich des Kyffhäusers (Landkreis Mansfeld-Südharz) und im südlichen Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis). Für die Verbreitung von kristallinem Wirtsgestein innerhalb der Mitteldeutschen Kristallinzone nutzte die BGE die Tiefenlage der Kristallinoberfläche in Deutschland (Reinhold 2005). Insgesamt sind 1466 Bohrungen mit einer Teufe über 100 m in diesem Teilgebiet zu finden. Der größte Teil der Bohrungen (1347) mit Teufen zwischen 1.232 und 100 m GOK erreicht kein kristallines Wirtsgestein. Keine Bohrung innerhalb des Teilgebietes durchteuft den kompletten Bereich bis 1.300 m. 119 Bohrungen haben kristallines Wirtsgestein getroffen. Vier dieser Bohrungen haben Kristallingestein mit Mächtigkeiten über 200 m (285 – 206 m im Schichtverzeichnis) erbohrt. Bei 115 Bohrungen wurden nur Mächtigkeiten unter 200 m von der Oberkante des Kristallinvorkommens bis zur Endteufe (191 – <1 m Schichtmächtigkeit) erschlossen. Im Teilgebiet liegt die Oberkante der Kristallinvorkommen in Teufen zwischen 847 und 85 m. Bei den unterschiedlichen Kristallinvorkommen handelt es sich um das Plutonitmassiv von Dessau und seinen amphibolitfaziellen Rahmengesteinen bei Reupzig und Hohnsdorf. Südöstlich dieses Kristallinvorkommens treten innerhalb der Mitteldeutschen Kristallinzone allerdings auch phyllitische Gesteine auf – „Interne Phyllitzone“ (Bachmann et al. 2008). Ein weiteres größeres Kristallinvorkommen bildet das Plutonitmassiv von Pretzsch-Prettin. Zusammengefasst setzen sich diese erbohrten Vorkommen der Mitteldeutschen Kristallinzone aus amphibolitfaziellen Paragneisen, Orthogneisen variszischen Metamorphosealters sowie deformierten und undeformierten Graniten, Granodioriten und Dioriten zusammen, die von phyllitischen Deckeneinheiten unterbrochen werden.

Bei den Kristallinvorkommen von Dessau, Reupzig und Hohnsdorf im zentralen Bereich von Sachsen-Anhalt handelt es sich um tektonische Schuppen, in denen die hochmetamorphen Gneise teilweise durch variszische Intrusionen durchsetzt sind und dann später räumlich sehr begrenzt gehoben worden sind (Bachmann et al. 2008). Es handelt sich um relativ kleine und sehr heterogen aufgebaute Kristallinvorkommen. Im Gegensatz dazu stellt das Plutonitmassiv von Pretzsch-Prettin im östlichen Sachsen-Anhalt eine große und relativ homogene variszische Intrusion mit hauptsächlich monzogranitisch bis granodioritischer Zusammensetzung dar. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind die genannten Kristallinvorkommen nicht wesentlich größer, als durch die Bohrungen angezeigt (Hammer et al. 1999), weshalb das Teilgebiet der Mitteldeutschen Kristallinzone zu groß ausgehalten scheint.

Dies gilt auch für die isolierten Flächen des Teilgebiets im Südosten (Landkreis Mansfeld-Südharz) und Süden (Burgenlandkreis) von Sachsen-Anhalt. Im nördlichsten Kyffhäuser stehen hochmetamorphe und plutonische Gesteine des Kyffhäuser-Kristallins, welches zu der Mitteldeutschen Kristallinzone gehört, an der Erdoberfläche an. Vom Kyffhäuser-Kristallin befindet sich nur der Bärenkopf-Granit in Sachsen-Anhalt. Da der Nordrand des Kyffhäusers durch markante steil stehende Störungen begrenzt ist, ist es äußerst fragwürdig, dass Kristallingestein nördlich vom Kyffhäuser in Endlager-relevanten Teufen ansteht. Entsprechendes gilt auch für die zwei weiteren Flächen im Süden von Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis).

Das LAGB geht bei den vier kleineren Flächen davon aus, dass es sich um Reststücke der Karte über die Tiefenlage der Kristallinoberfläche in Deutschland (Reinhold 2005) handelt, die nach Anwendung der Mindestanforderungen und der Ausschlusskriterien übriggeblieben sind. Von der kleinen Fläche des Kyffhäuser-Kristallins abgesehen, sind dem LAGB in diesen Gebieten keine weiteren Kristallinvorkommen bekannt.

Teilgebiet 011_00TG_200_00IG_K_g_SPZ

Der größte Teil des Teilgebiets 011_00TG_200_00IG_K_g_SPZ (Südliche Phyllitzone) befindet sich im zentral-östlichen Bereich von Sachsen-Anhalt (Saalekreis, Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg) mit einer Fläche von 547 km² (Gesamtfläche von 990 km²). Eine kleine isolierte Fläche des Teilgebiets liegt im südlichen Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis). Als Grundlage für das Teilgebiet der Südlichen Phyllitzone dient der BGE die Karte über die Tiefenlage der Kristallinoberfläche in Deutschland (Reinhold 2005).Die Südliche Phyllitzone im geologischen Sinne bezeichnet anchimetamorph bis grünschieferfazielle Phyllite und Metavulkanite der neoproterozoischen Rothstein-Formation, welche aus Bohrungen aus dem Raum Bitterfeld bekannt sind. Phyllite und andere grünschieferfazielle Metasedimente oder Metavulkanite sind aber für die Endlagerung ungeeignet. Laut Definition der BGE erfüllen nur hochmetamorphe Gesteine und Plutonite die Anforderungen an die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle (BGE 2020a, siehe auch LfULG 2021). Dessen ungeachtet, sind auf der Fläche 1.011 Bohrungen mit einer Teufe größer 100 m zu finden. Keine der Bohrungen durchteuft den kompletten Endlager-relevanten Bereich bis 1.300 m, aber 931 Bohrungen, deren Endteufen sich im Bereich von 100 bis 933 m befinden, erbohrten kein Kristallin. Nur 80 Bohrungen haben Kristallin angetroffen, wobei in nur einer mehr als 200 m Kristallingestein nachgewiesen werden konnte. Die Oberkante der Kristallinvor-kommen liegt in Teufen zwischen 98 und 483 m. Bei diesen Kristallinvorkommen handelt es sich um die südlichen Teile des Plutonitmassivs von Pretzsch-Prettin, deren nördliche Teile im Teilgebiet der Mitteldeutschen Kristallinzone liegen. Dort sind homogene, teilweise deformierte Granodiorite, Diorite und Granite variszischen Ursprungs zu finden. Weitere Kristallinvorkommen im Endlager-relevanten Teufenbereich lassen sich aus den verfügbaren Daten nicht ableiten. Ähnlich wie die isolierten Flächen im Teilgebiet 010_00TG_193_00IG_K_g_MKZ findet sich auch im Teilgebiet der Südlichen Phyllitzone (011_00TG_200_00IG_K_g_SPZ) im Süden von Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis) eine kleine isolierte Teilgebietsfläche. Die Fläche ergab sich möglicherweise nach Anwendung der Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien, lässt sich aber mit den vorhandenen Unterlagen, wie zum Beispiel Bohrungen, nicht belegen.

Teilgebiete 012_01TG_198_01IG_K_g_RHE und 012_02TG_198_02IG_K_i_RHE

Das Teilgebiet 012_01TG_198_01IG_K_g_RHE (Rhenoherzynikum ohne Überdeckung) beinhaltet die sachsen-anhaltinischen Teile des Brocken-Granits, des Eckergneises, des Gabbronorits von Bad Harzburg nahe der Grenze zu Niedersachsen, sowie den Ramberg-Granit im Ost-Harz. Die Fläche innerhalb von Sachsen-Anhalt beträgt 113 km² und die Gesamtfläche ist 175 km². Die BGE hat die Flächen aus der Geologischen Übersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland (BGR 2019) entnommen. Die oberflächlich anstehenden Gesteine sind sehr gut auskartiert.Brocken- und Ramberg-Granit stehen übertägig über mehrere hundert Höhenmeter bis zu den Gipfeln von Brocken und Ramberg an. Deswegen ist bei beiden Kristallinvorkommen anzunehmen, dass eine ausreichende Mächtigkeit von 200 m erreicht ist. Zumindest beim Brocken-Granit sind offensichtlich auch die benötigten 300 m Deckgebirge vorhanden. Innerhalb des Teilgebiets gibt es keine Bohrungen mit Teufen über 100 m. Der Vollständigkeit halber werden vier nah bei einander liegende bis zu 30 m tiefe Bohrungen vom Brockengipfel gezeigt, die im Zuge der ingenieurgeologischen Erkundung zum Bau des Fernsehturm 1969-1970 abgeteuft worden sind und den Brocken-Granit erschlossen haben. Die Flächen des Teilgebiets lassen sich aus den verfügbaren Daten nachvollziehen.Das Teilgebiet 012_02TG_198_02IG_K_i_RHE (Rhenoherzynikum mit Überdeckung) liegt komplett in Sachsen-Anhalt mit einer Fläche von 53 km². Es erstreckt sich östlich von Haldensleben entlang des Flechtinger Höhenzugs, wo ältere paläozoische Gesteine zu Tage treten. Der Flechtinger Höhenzug gehört zu der Flechtingen-Roßlau-Scholle, welche das Norddeutsche Becken von dem Subherzynem Becken trennt. In diesem Gebiet befindet sich der Granit von Flechtingen unter paläozoischer Bedeckung. Zur Anwendung der Mindestanforderungen nutzte die BGE ein Gebiet mit Anzeichen einer Kontaktmetamorphose nach Bachmann et al. (2008) für die westliche bis südliche Begrenzung des Teilgebiets. Zur Festlegung der nordöstlichen Begrenzung dient die Wittenberger Störung. Eine von neun Bohrungen im Teilgebiet hat mehrere hundert Meter Granit erbohrt. Diese Bohrung ist die Einzige innerhalb von Sachsen-Anhalt, die als entscheidungserheblich eingestuft wurde und auch kristallines Wirtsgestein erbohrt hat. In weiteren Bohrungen dieses Teilgebiets wurden Hornfelse und Anzeichen für Mineralneubildungen im Zuge einer Kontaktmetamorphose gefunden (Bachmann et al., 2008). Diese Beobachtung lässt vermuten, dass sich der Granit von Flechtingen weiter erstreckt als von der einzelnen Granit-Bohrung belegt ist. Die genaue Dimension dieses Kristallinvorkommens ist spekulativ.Das Teilgebiet ist mit den oben aufgeführten Grundlagen nachvollziehbar. Zur räumlichen Ausgrenzung des Flechtinger Granits bedarf es allerdings weiterer Untersuchungen.